Kamu di sini. Jomo berargumentasi, bahkan dengan lebih tegas dibandingkan postingan-postingan sebelumnya, bahwa sebagian besar negara-negara Selatan beresiko terkena krisis keuangan yang lebih buruk dibandingkan krisis yang dipicu oleh “Volcker Shock” yang terjadi pada akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an. Negara-negara tersebut tidak hanya dirugikan oleh kemunduran globalisasi dan kebijakan-kebijakan penghematan yang terus berlanjut, namun lebih banyak utang mereka dibandingkan pada tahun 1970-an yang berbasis pasar sehingga rentan terhadap risiko rollover. Perhatikan bagaimana Jomo menyebut kerusakan yang diakibatkan oleh “Pivot to Asia” yang diusung Obama.

Hal negatif lainnya yang Jomo tidak tambahkan ke dalam daftarnya adalah tekanan deflasi di Tiongkok, yang telah mengurangi permintaan konsumen, dan risiko krisis bank yang berjalan lambat di Amerika karena semakin banyak bank menengah yang bangkrut karena terlalu banyak memberikan pinjaman real estat komersial. khususnya pada gedung perkantoran Kelas B dan C.

Dan perlu diingat lebih lanjut: jika negara-negara Selatan berada pada tingkat yang signifikan dalam risiko atau akan segera mengalami krisis, dan Tiongkok sedang sibuk mengelola gelembung real estatnya, hal ini tidak akan menjadi pertanda baik bagi skema mata uang BRICS yang baru. segera. Tidak ada keraguan bahwa negara-negara tersebut dapat terus meningkatkan teknologi yang mendasari perjanjian perdagangan bilateral non-dolar, namun hal-hal lain akan menjadi tantangan yang sangat sulit, setidaknya dalam beberapa tahun ke depan.

Oleh Jomo Kwame Sundaram, mantan Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Pembangunan Ekonomi. Awalnya diterbitkan di situs web Jomo

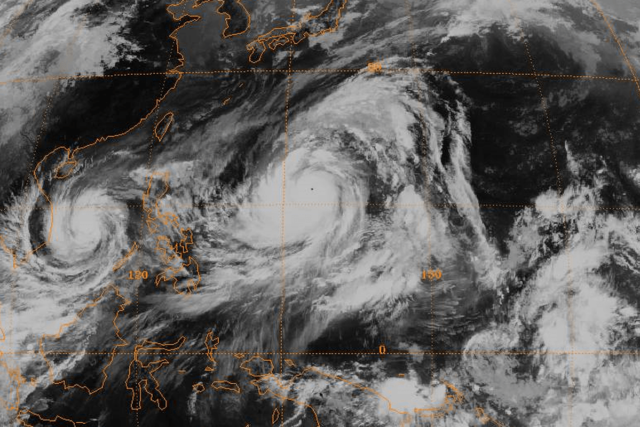

Sebuah ‘badai sempurna’ yang terjadi – karena berbagai perkembangan, beberapa di antaranya disengaja – kini mengancam banyak kehancuran di negara-negara Selatan, yang kemungkinan besar akan paling merugikan kelompok termiskin dan paling rentan.

Kemunduran Globalisasi yang Berlarut-larut

Era globalisasi mempunyai konsekuensi yang beragam, yaitu tidak meratanya pasar nasional untuk tenaga kerja, barang, dan bahkan beberapa jasa. Hal ini berakhir secara bertahap, dengan tren yang jauh lebih nyata menyusul stagnasi yang berkepanjangan di seluruh dunia sejak krisis keuangan global tahun 2008.

Kadang-kadang masih disebut sebagai Resesi Hebat, bank-bank sentral Barat terpaksa menerapkan kebijakan moneter yang tidak konvensional, terutama ‘pelonggaran kuantitatif’, untuk menjaga perekonomian mereka tetap bertahan. Namun pemberian kredit yang lebih mudah memungkinkan lebih banyak finansialisasi dan utang, dibandingkan pemulihan, apalagi pembangunan berkelanjutan.

Namun berakhirnya era globalisasi tidak berarti kita kembali ke status quo. Sebagian besar perekonomian telah mengalami transformasi yang tidak dapat diubah akibat liberalisasi ekonomi, baik secara nasional maupun internasional, dengan konsekuensi jangka panjang yang mengerikan.

Tekanan pasar terhadap penghematan fiskal diperkuat oleh persyaratan dan saran dari lembaga keuangan internasional. Hal ini tentunya menyebabkan pemotongan besar-besaran pada belanja pemerintah, sehingga hanya menyisakan sedikit investasi publik, yang mungkin berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian riil.

Kenaikan Suku Bunga Mempercepat Stagnasi

Doktrin Wolfowitz tahun 2008, yang diterapkan pada akhir masa kepresidenan Bush Jr, direvisi oleh pemerintahan Obama untuk melancarkan Perang Dingin kedua. Pandemi COVID-19 dan perang serta sanksi yang terjadi selama dua tahun terakhir telah memperburuk gangguan di sisi pasokan dan memperburuk inflasi ‘pendorong biaya’.

Beberapa harga melonjak karena manipulasi pasar oportunistik yang dilakukan oleh investor dan spekulan serta intervensi disruptif yang disengaja demi keuntungan politik. Supremasi hukum – bahkan yang dulu merupakan hak milik yang sakral – telah dikorbankan demi kepentingan politik, sehingga melemahkan kepercayaan, terutama di negara bagian.

Oleh karena itu, kenaikan suku bunga yang dilakukan secara bersama-sama oleh bank-bank sentral Barat yang berpengaruh telah terbukti tidak diperlukan, tidak tepat dan merupakan alat yang tumpul di sisi permintaan untuk mengatasi inflasi saat ini yang terutama didorong oleh faktor-faktor di sisi penawaran!

Alih-alih mengatasi inflasi akibat gangguan pasokan, suku bunga yang lebih tinggi justru memangkas pengeluaran swasta dan pemerintah, sehingga mengakibatkan berkurangnya permintaan, lapangan kerja, dan pendapatan di sebagian besar dunia.

Di AS, presiden-presiden berturut-turut mempertahankan lapangan kerja penuh sejak Obama mewarisi krisis keuangan global tahun 2008. Uniknya, bank sentralnya, The Fed AS, mempunyai mandat ganda untuk mempertahankan lapangan kerja penuh dan stabilitas keuangan.

Di seluruh dunia, kenaikan suku bunga yang disengaja dan terpadu pada tahun 2022 dan 2023 terbukti bersifat kontraktif dan bias terhadap tenaga kerja dan lapangan kerja.

Tangan Dunia Selatan Terikat

Para pembuat kebijakan di negara-negara Selatan sangat terkendala oleh kondisi yang mereka hadapi. Karena terekspos pada pasar global dan terbatasnya instrumen kebijakan fiskal dan moneter, negara-negara tersebut tertahan oleh bias kebijakan pro-siklus.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan lembaga keuangan internasional lainnya cenderung menuntut persyaratan penghematan fiskal sebagai imbalan atas keringanan kredit yang diberikan.

Oleh karena itu, pemerintah penerima bantuan hanya dibatasi pengeluarannya dibandingkan memberikan bantuan. Yang lebih buruk lagi, banyak badan legislatif yang memberlakukan pembatasan pengeluaran yang tidak perlu, yang seharusnya meningkatkan kredibilitas fiskal pemerintah.

Bank-bank sentral yang independen seharusnya semakin memperparah kendala kebijakan moneter. Bank sentral seperti ini lebih responsif terhadap kepentingan keuangan internasional dan nasional dibandingkan prioritas kebijakan nasional.

Setelah liberalisasi moneter dan keuangan dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara berkembang jauh lebih rentan terhadap krisis utang dibandingkan krisis yang terjadi pada tahun 1980an.

Kemudian, pemerintah di Amerika Latin, Afrika Sub-Sahara dan negara-negara lain meminjam banyak uang, terutama dari bank-bank komersial Amerika dan Inggris. Setelah Ketua Fed AS Paul Volcker menaikkan suku bunga secara tajam sejak tahun 1980, krisis fiskal dan utang yang parah melumpuhkan banyak negara selama lebih dari satu dekade.

Tingkat eksposur utang jauh lebih tinggi dan dipinjam dari berbagai sumber, jauh lebih berbasis pasar dan non-bank. Pemerintah juga telah memberikan jaminan kepada badan usaha milik negara untuk melakukan pinjaman dalam jumlah besar, namun kurang akuntabel dibandingkan dengan utang negara.

Perpecahan Baru di Dunia Pasca-Unipolar

Momen dunia unipolar setelah berakhirnya Perang Dingin pertama secara singkat memperlihatkan hegemoni AS yang tidak tertandingi. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengembangkan kebijakan-kebijakan bagi negara-negara Utara di bidang perdagangan, investasi, teknologi, keuangan, perpajakan dan bidang-bidang penting lainnya, yang biasanya merugikan negara-negara Selatan.

Baru-baru ini, ‘Perang Dingin baru’ atau kebijakan geopolitik, termasuk sanksi ilegal, telah menggagalkan aspirasi negara-negara berkembang untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, beradaptasi terhadap pemanasan global dan dampaknya, serta mendapatkan bagian yang lebih adil dari pendapatan pajak penghasilan perusahaan global.

Ketika sebagian besar perekonomian hampir tidak mengalami pertumbuhan, dan upaya banyak negara untuk mengurangi impor, peluang ekspor menjadi semakin tidak pasti dan terbatas, sehingga mengakhiri landasan penting bagi globalisasi. Dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, bahkan sektor keuangan telah meninggalkan negara-negara berkembang dalam ‘penerbangan ke tempat yang lebih aman’ ke AS.

Karena tidak mempunyai ‘hak istimewa yang sangat besar’ untuk mengeluarkan dolar AS, yang masih menjadi mata uang cadangan dunia, sebagian besar negara berkembang kekurangan ruang moneter, fiskal dan kebijakan. Berbeda dengan negara-negara kaya yang meminjam dalam mata uang mereka sendiri, sebagian besar negara-negara berkembang tetap rentan terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing.

Yang Termiskin Semakin Miskin

Ketika program ‘Pivot to Asia’ yang diusung Obama meluncurkan upaya AS untuk mengendalikan Tiongkok, pinjaman Tiongkok kepada negara-negara berkembang, termasuk di Afrika Sub-Sahara, turun dibandingkan sekitar tahun 2016.

Meskipun biaya pinjaman lebih tinggi, banyak negara termiskin beralih ke kreditor swasta. Namun pinjaman pasar swasta ke negara-negara miskin berkurang sejak tahun 2022 karena Bank Sentral AS menaikkan suku bunga secara tajam selama hampir dua tahun.

Ketika biaya pembayaran utang melonjak, risiko kesusahan meningkat tajam, terutama di negara-negara termiskin. Meskipun hal ini jelas bukan disebabkan oleh konspirasi melawan negara-negara Selatan, namun tidak ada kekhawatiran mengenai keadaan negara-negara yang paling miskin di negara-negara termiskin.

Sementara itu, kemiskinan di negara-negara termiskin belum mengalami penurunan selama lebih dari satu dekade.

Dengan meningkatnya kesenjangan internasional yang mengorbankan masyarakat termiskin di negara-negara termiskin, keinginan untuk beremigrasi terus meningkat meskipun sebagian besar tidak terjangkau oleh masyarakat termiskin.